Mon rêve est, comme celui de beaucoup, une an-archie.

Jean Grenier, lettre à Albert Camus, 11 mars 1958

Le terme éclaté vient de Paul Valéry, Les Principes d'an-archie pure et appliquée, un carnet commencé en 1936 à Alger, portant en dernière page la date de 1938, et publié en 1984, ouvrage posthume.

Il signifie l’absence d’un principe ordonnateur, directeur et autoritaire qui soit au-dessus de la liberté et qui dispense une orthodoxie.

Michel Onfray, Pour une an-archie désespérée, Lecture de l’Essai sur l’esprit d’orthodoxie, 1988

Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre le maître des autres en les gênant…

Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1796, ouvrage posthume

L’Essai de Jean Grenier, paru en 1938, inspire la pensée politique d’Albert Camus, l’ami de Louis Guilloux, lui-même ami de jeunesse de Jean Grenier. Louis Guilloux a connu Georges Palante (devenu Cripure dans Le Sang noir, 1935), professeur de philosophie au lycée de Saint-Brieux.

Jean Grenier, Louis Guilloux, Georges Palante, la force des trois fonde la pensée libre d’Albert Camus : seule importe La Vie quotidienne (Jean Grenier, 1968).

Palante, funeste anagramme.

L’Homme révolté est dédié à Jean Grenier (comme auparavant L’Envers et l’endroit), Georges Palante y figure.

Albert Camus, l’an-archiste révolté, parle dès 1939 de la Misère en Kabylie dans Alger républicain, et en mai 1945, dans Combat, Enquête en Algérie, il dit l’injustice, source de famine et de révolte.

Bakounine est vivant en moi, écrit-il (cité par Michel Onfray, La Pensée de midi : Archéologie d’une gauche libertaire, 2007). Son homme révolté porte l’esprit d’Alain (Le Citoyen contre les pouvoirs, 1926, Propos de politique, 1934) et de Simone Weil (La Condition ouvrière, 1935, édité en 1951, ouvrage posthume).

Trace l’inégal palindrome, l’envers et l’endroit, et prends la ligne courbe qui rompt avec l’esprit d’orthodoxie figé sur la droite ligne de la doxa, de l’opinion : Sisyphe dit non ! mais il ne renonce pas.

L’Homme révolté, 1951

[infra HR, Albert Camus, Œuvres complètes, III, Bibliothèque de la Pléiade, 2008]

Le meurtre, l’innocence, l’absurde

Il y a des crimes de passion et des crimes de logique. Le Code pénal les distingue, assez commodément, par la préméditation. Nous sommes au temps de la préméditation et du crime parfait. Nos criminels ne sont plus ces enfants désarmés qui invoquaient l’excuse de l’amour. Ils sont adultes, au contraire, et leur alibi est irréfutable : c’est la philosophie qui peut servir à tout, même à changer les meurtriers en juges.

[HR, Introduction]

La nuit

c’est un mur qui s’élève jusqu’aux cieux et couvre le firmament étoilé !

Thérèse de l’Enfant-Jésus, Histoire d’une âme, Manuscrit C Folio 7 Verso, 1897

Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine. Mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout.

Sachons donc ce que nous voulons, restons fermes sur l'esprit, même si la force prend pour nous séduire le visage d'une idée ou du confort. La première chose est de ne pas désespérer.

Albert Camus, L’Eté, Les Amandiers, 1940

[* en annexe]

Vivre

Il s’agit d’observer et de vivre au quotidien. L’innocence meurtrière ne peut être reconnue dans l’absurde où, le meurtre étant indifférent, la logique commande de tuer et de se tuer. Implacable spirale de la mort donnée, du suicide universellement partagé. Seulement l’indifférence refuse également ses raisons au suicide et au meurtre.

Dans un monde à deux dimensions, les uns et les autres sont englués sur un papier tue-mouches se retournant en ruban de Möbius. L’absurde ne se confesse qu’en miroir où se réfléchit le miroir opposé, pile et face d’une mimésis en abyme.

Alain Resnais, Alain Robbe-Grillet, L’Année dernière à Marienbad, 1961

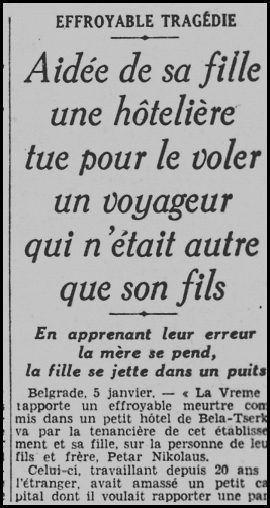

Dans un grand hôtel fastueux, un homme tente de convaincre une femme de s'enfuir avec lui. Il prétend qu'ils ont eu une liaison l'année dernière à Marienbad mais elle semble avoir tout oublié...

Un personnage tente de sortir du labyrinthe argentique, les autres ne veulent pas l’entendre.

Schuiten & Peeters, Les Murailles de Samaris, Casterman, 1988

Non.

Refuser.

Aujourd’hui et maintenant

L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. La question est de savoir si ce refus ne peut l’amener qu’à la destruction des autres et de lui-même, si toute révolte doit s’achever en justification du meurtre universel, ou si, au contraire, sans prétention à une impossible innocence, elle peut découvrir le principe d’une culpabilité raisonnable.

[HR, Introduction]

Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement.

[HR, I]

Se taire, c’est laisser croire qu’on ne juge et ne désire rien en effet. Le désespoir, comme l’absurde, juge et désire tout, en général, et rien, en particulier. Le silence le traduit bien.

[HR, I]

Nous vivons dans la terreur […] parce que nous vivons dans le monde de l’abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuances.

[…]

Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et l’amitié des hommes, ce silence est la fin du monde.

…

En somme, les gens comme moi voudraient un monde, non pas où l’on ne se tue plus (nous ne sommes pas si fous !), mais où le meurtre ne soit pas légitimé.

Albert Camus, Ni victimes ni bourreaux in Combat, 1946

Noir Désir, Gagnants / Perdants, 2008

Seul, peut-être, mais pas sans l’amour.

La révolte n’est pas ressentiment.

Le ressentiment est toujours ressentiment contre soi.

Ou mieux : si elle est chargée de ressentiment, la révolte déborde le ressentiment de tous côtés.

…

Le même mouvement fait dire à Maître Eckhart, dans un accès surprenant d’hérésie, qu’il préfère l’enfer avec Jésus que le ciel sans lui. C’est le mouvement même de l’amour.

Un nouveau cogito pour le quotidien : je me révolte, donc nous sommes.

[HR, I]

Au commencement

Contre l’injustice de l’ordre établi, la mort par nature, l’esclavage par condition, le rebelle exige un nouvel ordre, au prix du crime s’il le faut. Et on se fera dieu, meurtrier des hommes dans un défi lancé à soi-même.

[HR, II]

Tout, en ce monde, sue le crime : le journal, la muraille et le visage de l'homme.

Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu : journal intime, 1887

Les avantages de ce temps : rien n’est vrai, tout est permis.

La phrase de Nietzsche citée par Camus renvoie au temps où rien ne vit.

Le nihilisme est l’impuissance à croire, son symptôme le plus grave ne se retrouve pas dans l’athéisme, mais dans l’impuissance à croire ce qui est, à voir ce qui se fait, à vivre ce qui s’offre.

…

Non pas la foi, mais les œuvres, voilà, selon Nietzsche, le message du Christ.

[HR, II]

* et selon Jacques, Epître, II, 14-26

Qu’est-ce que le Christ nie ? tout ce qui porte à présent le nom de chrétien.

[Nietzsche cité par Camus, HR, II]

Echec de la révolte métaphysique.

La mort de Dieu

La mort de Dieu, observée, non commandée, son ensevelissement sous la pierre roulée par les grands prêtres afin de justifier le meurtre comme finalité, interdit de voir la vie comme liberté.

Alors, la révolte historique, fondée dans la libération de l’esclave, s’engage dans le meurtre mimétique, aveugle, toujours recommencé : l’esclave ne veut pas être libre, il cherche à devenir maître, par le régicide, le parricide, il institue en droit une nouvelle religion dont la doctrine est définie par un contrat social, avec ses martyrs, ses innocents légitimement assassins d’autres innocents qui…

La mort du roi est une fête conduite par le satan, séducteur, procureur, bourreau, qui mène le bal où l’on tue, universellement.

Toutes les pierres sont taillées pour l’édifice de la liberté : vous lui pouvez bâtir un temple ou un tombeau des mêmes pierres.

Saint-Just, Convention nationale, 24 avril 1793

Robespierre voulait fonder sur la terre l’empire de la sagesse, de la justice et de la vertu (Convention nationale, 7 juin 1794 - cité par Nietzsche dans Aurore, Avant-propos).

Echec de la révolte historique.

[HR, III]

Et les artistes ?

Ne se détournent-ils pas du réel pour donner un sens au monde ?

Copenhague, 2009

Un doute flotte...

Peut-on, éternellement, refuser l’injustice sans cesser de saluer la nature de l’homme et la beauté du monde ? Notre réponse est oui. Cette morale, en même temps insoumise et fidèle, est en tout cas la seule à éclairer le chemin d’une révolution vraiment réaliste.

[HR, IV]

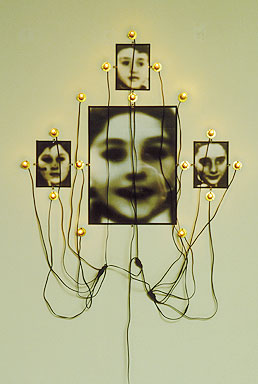

Emmanuel Prunevieille, 2009

Frêle esquif dont la force, dans le jeu d’Héraclite, est seule éternelle par sa fragile gratuité.

Oui, on garde la révolte et l’art.

La pensée de midi

Pourtant la beauté s’efface devant l’instinct du meurtre, non plus sacré, non plus passionnel, non plus insensé, mais prenant position dans l’hécatombe programmée et partagée où le meurtre est clairement suicide.

Lorsque Caïn tue Abel, il fuit dans les déserts. Et si les meurtriers sont foule, la foule vit dans le désert et dans cette autre sorte de solitude qui s’appelle promiscuité.

[HR, V]

La convivialité inventée par la révolte ne peut se vivre que dans le libre dialogue. La surdité, l’aveuglement, chaque malentendu suscite la mort.

Le syndicalisme révolutionnaire, la Commune, le concret se sont dressés contre l’économie, l’Etat, l’abstrait.

Au-delà du nihilisme, de l’histoire, du mal, aujourd’hui : apprendre à vivre et à mourir, et, pour être homme, refuser d’être dieu.

Au midi de la pensée, la révolte refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin commun.

…

L’obsession de la moisson et l’indifférence à l’histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc.

…

A cette heure où chacun d’entre nous doit tendre l’arc pour refaire ses preuves, conquérir, dans et contre l’histoire, ce qu’il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l’heure où naît enfin un homme, il faut laisser l’époque et ses fureurs adolescentes. L’arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir l’élan d’une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre.

[HR, V]

L’Homme révolté est clairement en germe en 1945, Remarque sur la révolte, en 1948, Les Meurtriers délicats, en 1949, Le Meurtre et l’absurde et Le Temps des meurtriers.

Le duel Sartre-Camus est encore vert : Bernard-Henri Lévy, Le Siècle de Sartre, 2000.

On peut lire

Quelques suggestions déjà données.

Albert Camus et les libertaires, Egrégores, 2008

Michel Onfray, La Pensée de midi : Archéologie d’une gauche libertaire, 2007

Une page de références sur les interventions de Camus dans le mouvement anarchiste.

[*]

Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine. Mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout.

Sachons donc ce que nous voulons, restons fermes sur l'esprit, même si la force prend pour nous séduire le visage d'une idée ou du confort. La première chose est de ne pas désespérer.

[…]

Quand j’habitais Alger, je patientais toujours l’hiver parce que je savais qu’en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m’émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année, pourtant, elle persistait, juste ce qu’il fallait pour préparer le fruit.

Ce n’est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que, parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu’ils sont la terre d’élection où la contemplation et le courage peuvent s’équilibrer. La méditation de leur exemple m’enseigne alors que si l’on veut sauver l’esprit, il faut ignorer ses vertus gémissantes et exalter sa force et ses prestiges. Ce monde est empoisonné de malheurs et semble s’y complaire. Il est tout entier livré à ce mal que Nietzsche appelait l’esprit de lourdeur. N’y prêtons pas la main. Il est vain de pleurer sur l’esprit, il suffit de travailler pour lui.

Mais où sont les vertus conquérantes de l’esprit ? Le même Nietzsche les a énumérées comme les ennemis mortels de l’esprit de lourdeur. Pour lui, ce sont la force de caractère, le goût, le « monde », le bonheur classique, la dure fierté, la froide frugalité du sage. Ces vertus, plus que jamais, sont nécessaires et chacun peut choisir celle qui lui convient. Devant l’énormité de la partie engagée, qu’on n’oublie pas en tout cas la force de caractère. Je ne parle pas de celle qui s’accompagne sur les estrades électorales de froncements de sourcils et de menaces. Mais de celle qui résiste à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur de sa sève. C’est elle qui, dans l’hiver du monde, préparera le fruit.

Albert Camus, L’Eté, Les Amandiers, 1940